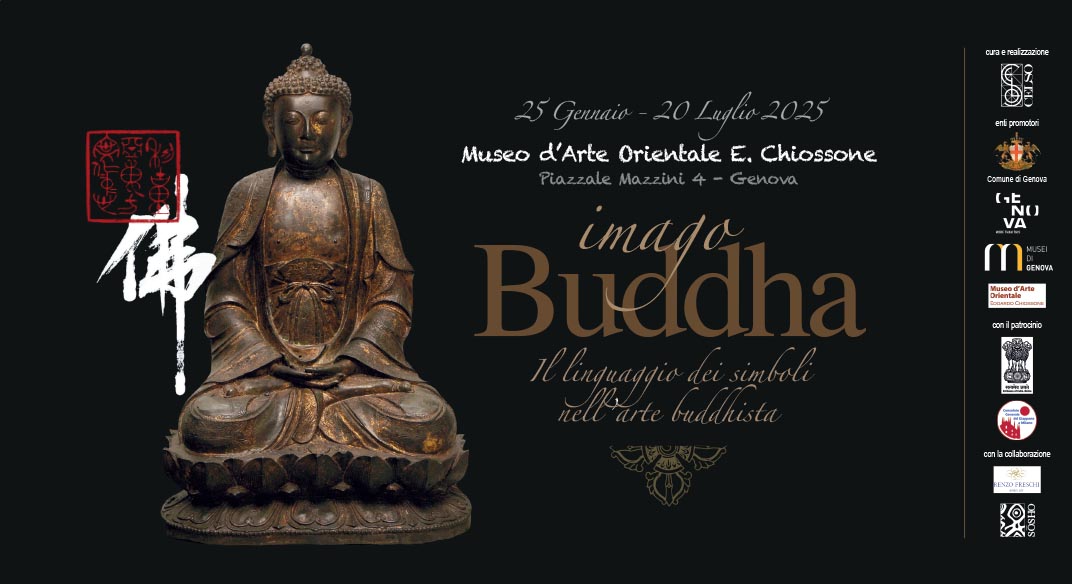

11 Feb “Imago Buddha, il linguaggio dei simboli nell’arte buddhista”

Non molti sanno che il primo museo interamente dedicato all’arte dell’Estremo Oriente, in Italia, è stato il Museo Chiossone di Genova, inaugurato nel 1905 grazie alla generosa donazione di Edoardo Chiossone della sua collezione di arte giapponese al Comune di Genova. Chiossone aveva vissuto a lungo in Giappone, dove aveva lavorato per la zecca di stato e disegnato le prime banconote giapponesi; alla sua morte, nel 1899, le decine di migliaia di opere d’arte che aveva raccolto arrivarono a Genova e furono collocate nella prima sede, rimasta poi chiusa per molti anni.

Finalmente, nel 1971, il Museo fu spostato nell’attuale sede, la Villetta di Negro sulla sommità di una collinetta circondata da uno splendido giardino. Dopo una nuova temporanea chiusura per adeguamenti tecnici il Museo ha finalmente ripreso, sotto la direzione della Dott.ssa Aurora Canepari, la regolare attività espositiva, alla quale si è aggiunta la programmazione di importanti mostre a carattere scientifico e artistico. “Imago Buddha, il linguaggio dei simboli nell’arte buddhista” può essere considerata la prima di una serie di eventi che vogliono ridare al Museo il prestigio che merita, dato che è ritenuto uno dei più importanti musei di arte giapponese di tutta Europa.

La mostra si apre nel bellissimo salone del piano terra, dove sono presentate alcune tra le più importanti sculture in bronzo della collezione Chiossone. Lo scopo dell’esposizione è quello di rendere comprensibile il simbolismo delle immagini buddhiste e il significato dei molteplici gesti e posizioni. Tutte le opere sono accompagnate da schede che ne svelano il significato e la capacità di evocare una spiritualità che vuole pacificare l’anima e la mente. La mostra, oltre ad avere un intento didattico e divulgativo, esalta anche la qualità estetica delle sculture, che collocate in questo grande spazio permettono al visitatore di apprezzarne la serenità del volto e l’eleganza del portamento.

Il Buddha con due bodhisattva.

Arte del Gandhara

I-III secolo, scisto.

Sono statue che appartengono soprattutto all’arte giapponese e cinese, a cui sono state aggiunte tre magnifiche opere thailandesi e tre sculture in pietra dell’antico Gandhara. In questa regione, tra gli attuali Afghanistan e Pakistan, l’arte buddhista assunse la veste ellenistica introdotta da Alessandro Magno intorno al III secolo a C. Fu proprio l’elegante panneggio di stile greco della veste del Buddha che nei primi secoli della nostra era divenne il modello che si diffuse in tutta l’Asia e che si ritrova quindi anche nelle statue cinesi e giapponesi dell’Illuminato.

Le opere presentate sono state scelte tra l’imponente patrimonio del Chiossone, alcune esposte per la prima volta: opere magnifiche per la raffinata eleganza e la profonda spiritualità. Tra le oltre cento spicca un bellissimo Buddha Sakyamuni cinese del XIV/XV secolo in legno laccato e dorato, seduto nella classica posizione “del loto”, che alza la mano destra nel gesto “dell’insegnamento”, cioè della trasmissione al fedele della Dottrina per poter raggiungere l’Illuminazione.

Śākyamuni Buddha

Cina Meridionale, transizione Yuan-Ming, secoli XIV-XV

Forma ‘ibrida’ della tradizione cinese matura, che raccoglie tratti iconografici convenzionali del Buddha (secondari) e del Bodhisattva (principali). Raffigurato in profondo raccoglimento, con gli occhi chiusi, seduto in padmāsana, con la mano destra in vitarkamudrā (‘sigillo della argomentazione’ o ‘della trasmissione’) e la mano sinistra (in posizione subordinata) in varadamudrā (‘sigillo dell’offerta’).

Legno intagliato e laccato.

Al centro del salone si impone la grande statua eretta di Juichimen Kannon in bronzo del XVII secolo, manifestazione giapponese del bodhisattva indiano della Compassione Avalokitesvara, con la testa incoronata da altre 10 teste e con quella del Buddha Amitabha alla sommità.

Shō Kannon

Giappone, Periodo Edo, era Kyōhō (1716-1736), datato 1727

Forma primaria del Bodhisattva Avalokiteśvara, figura centrale della tradizione Mahāyāna e Vajrayāna, simbolo della mahākaruṇā, offerta e dedizione a tutti gli esseri senzienti. Raffigurato seduto in padmāsana su una doppia corolla di fiore di loto (viśvapadma) decorata con figura di drago sull’anello centrale.

Fusione di bronzo

Ma uno dei capolavori più affascinanti dell’intera esposizione è certamente il “Trittico di Amitabha” composto dal Buddha al centro e da due bodhisattva ai lati, in legno dorato del XVIII secolo. Oltre all’intensa ieraticità dell’Illuminato colpisce l’insolita posizione delle figure laterali: quella a sinistra leggermente flessa sulle ginocchia in un gesto di profonda devozione e l’altra seduta con il capo piegato in riverenza. Pur separate, queste statue compongono un unico insieme dal quale emerge una sensazione di grande armonia.

Amida Sanzon (Triade di Amitābha)

Giappone, XVIII secolo

Triade classica della tradizione iconografica Mahāyāna, e Vajrayāna composta da un Buddha al centro e due Bodhisattva ai lati.

In questa forma (tipica della scuola giapponese della ‘Terra pura’ Jōdoshū) con al centro il Buddha Amitābha (manifestazione della saggezza del discernimento che supera ogni attaccamento, emanazione di ‘luce infinita’ che incarna la mahākaruṇā di tutti i Buddha), alla sua sinistra il Bodhisattva Avalokiteśvara (che rappresenta la ‘maturità dell’ascolto e dell’azione non individuale’ karunā) e alla sua destra il Bodhisattva Mahāsthāmaprāpta (che rappresenta il ‘potere della saggezza’ prajñā).

Nelle immagini Amida e Seishi.

Legno intagliato e dorato

Lungo l’intera parete laterale sono collocati i 25 pannelli didattici che permettono al visitatore di comprendere la filosofia, il simbolismo e l’iconografia del Buddhismo.

Fudō Myōō

Giappone, Medio Periodo Edo (1673-1750), Kimura Shōgen Munenari, secoli XVII-XVIII

Emanazione in forma irata del Buddha Mahāvairocana (Dainichi Nyorai manifestazione della realtà suprema), come protettore e guardiano della dottrina.

Figura centrale nell’iconografia della tradizione Shingon. Raffigurato in piedi su una roccia (‘saldo’ e ‘irremovibile’), con sguardo severo, sopracciglia aggrottate, denti sporgenti, capelli lunghi, annodati e raccolti sulla spalla sinistra. La mano destra impugna la spada (khaḍga) che recide l’ignoranza, la mano sinistra tiene il cappio (pāśa) che immobilizza e trattiene i nemici della verità.

Fusione di bronzo con tracce di doratura

Dainichi Nyorai

Giappone, medio periodo Edo (1673-1750), datato 1673

Uno dei cinque grandi Dhyānibuddha (‘Buddha della meditazione’) emanazione del Buddha originario senza limiti (Ādhibuddha). Manifestazione della realtà suprema come ‘sorgente’ e ‘fonte energetica’ dell’universo. Figura centrale nella tradizione Vajrayāna.

Raffigurato qui (come tradizionalmente nell’iconografia giapponese delle scuole esoteriche Mikkyō) in forma di Bodhisattva, a torso nudo con gioielli e la testa incoronata, nella manifestazione Taizōkai (del ‘mondo matrice’) che esprime la coscienza originaria e i cinque elementi del mondo fenomenico.

Fusione di bronzo

Jūichimen Kannon

Giappone, primo-medio periodo EDO (1600-1750), secolo XVII

Una delle 108 manifestazioni e forme iconografiche fondamentali (secondo la tradizione Mahāyāna) del Bodhisattva Avalokiteśvara, simbolo di mahākaruṇā, offerta e dedizione a tutti gli esseri senzienti. Raffigurato nella forma di Ekādaśamukha (dagli ‘undici volti’) ha sulla testa un Buddha Amitābha stante in miniatura (tratto iconografico distintivo di Avalokiteśvara) e una corona composta da nove piccole teste di Bodhisattva rivolte in tutte le direzioni (con espressione quieta, accigliata e adirata, a rappresentare le diverse qualità e forme dell’azione del Bodhisattva verso tutti gli esseri), sormontate da una piccola testa di Buddha (che testimonia il raggiungimento del risveglio).

Fusione di bronzo

La mostra è stata progettata e realizzata dal CELSO, l’Istituto di Studi Orientali di Genova, da 30 anni una delle Istituzioni più attive nell’insegnamento delle lingue e delle culture asiatiche in Italia. Il programma di conferenze e studio organizzati da Alberto de Simone e Emanuela Patella, fondatori del Celso, è un punto di riferimento per quanti amano le Culture dell’Asia e questa mostra, della quale sono anche Curatori, ne testimonia l’importanza.

Renzo Freschi

Nessun commento